Roma, dallo scavo archeologico sull’Appia Antica riemerge il pavone dell’immortalità

Tra il primo e il secondo miglio della via Appia Antica, lungo la valle del fiume Almone, è riemersa una necropoli di età imperiale che sta riscrivendo la storia del territorio. Si tratta di un’area funeraria del II secolo d.C., posta in un punto di confine tra Roma e il suburbio, dove tombe e monumenti si alternano in un complesso che ha resistito nei secoli.

Lo scavo, iniziato nel 2022, rientra nel progetto “Appia Antica 39” ed è frutto del lavoro congiunto di archeologi, restauratori e specialisti di varie discipline.

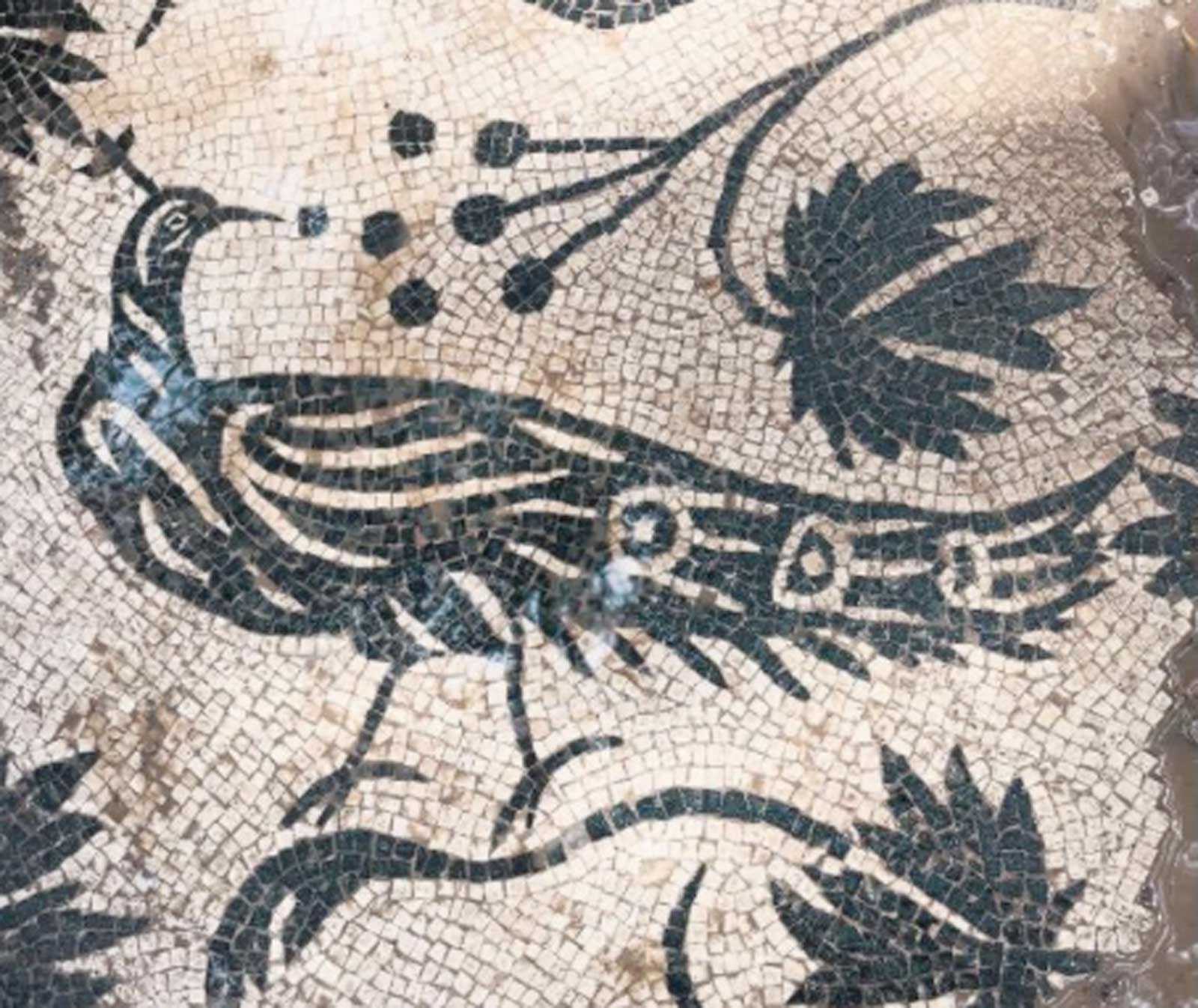

Tre mosaici e un simbolo eterno

Tra le ultime scoperte spiccano tre pavimenti musivi: uno con motivi geometrici, uno con un’iscrizione e un terzo, meglio conservato, che raffigura un pavone al centro di una scena ornata da grappoli d’uva e grandi contenitori laterali.

Il pavone, simbolo dell’immortalità, richiama credenze legate alla vita eterna e rivela la presenza di una committenza di ceto medio-alto. I mosaici raccontano una fase storica in cui il mondo romano iniziava a fondere i propri simboli con elementi delle culture cristiana e giudaica, in un processo graduale di contaminazione religiosa e artistica.

Riti e memoria dei defunti

I pavimenti non erano solo decorativi: presentano fori destinati a ospitare tubi per libagioni e offerte alimentari ai defunti. Accanto a questi elementi sono stati rinvenuti tappi in marmo, testimonianza di riti che sopravvissero anche alle prime fasi della cristianizzazione.

Questi dettagli gettano nuova luce sulle pratiche funerarie, mostrando come l’eredità rituale pagana si intrecciasse con le nuove credenze, senza fratture immediate.

L’acqua che ha salvato la necropoli

La vicinanza del fiume Almone si è rivelata decisiva per la conservazione dell’area. A partire dal IV secolo d.C., l’innalzamento del livello dell’acqua costrinse all’abbandono della necropoli, ma allo stesso tempo ne sigillò i resti sotto strati di sedimenti.

Questa protezione naturale ha permesso agli archeologi di trovare strutture e decorazioni in uno stato di conservazione eccezionale, offrendo un raro sguardo diretto sul mondo funerario dell’epoca imperiale.

Un altare sepolto

Nel corso delle indagini è emersa anche un’ara funeraria in marmo bianco, ancora nella posizione originaria. Il monumento, scoperto due anni fa, rappresenta una delle testimonianze più significative del complesso e conferma l’importanza della necropoli come luogo di sepoltura di famiglie di rango. L’altare, accuratamente lavorato e iscritto, aggiunge un tassello alla comprensione dei rituali e dell’organizzazione sociale di chi riposava lungo l’Appia.

Archeologia per la città

Il progetto “Appia Antica 39” non si limita allo scavo, ma punta a trasformare il rapporto tra cittadini e patrimonio storico. L’area è accessibile al pubblico e propone iniziative per avvicinare i visitatori al lavoro archeologico. Eventi e giornate di studio mirano a rendere la ricerca un’esperienza partecipativa, superando la tradizionale distanza tra studiosi e comunità. L’obiettivo è restituire alla città una parte del suo passato e allo stesso tempo renderla protagonista della sua valorizzazione.